Para que el tiempo me gane lo más tarde posible…

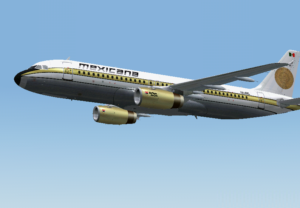

En un avión como éste, hace hoy justamente 39 años, llegué a Puerto Rico desde México, sin saber que era para siempre, sin imaginar en lo absoluto que 39 años después recordaría aquel día como si hubiese sido apenas el mes pasado, con una vida adulta -con una familia, con unas pasiones, con unos afectos- construidos por completo en esta Isla que desde tres años antes -en 1974- comenzaría ya a formar parte sustancial de lo que habría de ser desde entonces mi universo.

Cada año suelo recordar aquel 25 de septiembre de 1977 como lo que fue: una salto definitivo a una vida que, hasta antes de la aparición en mi radar de ese nombre compuesto -“Puerto Rico”-, era imaginada indefectiblemente en la Ciudad de México, donde hasta los 16 años la única referencia que recuerdo haber tenido de esta Isla fue el nombre de José “Palillo” Santiago, no solo como lanzador de los Medias Rojas de Boston, sino también por el jonrón que le conectó a Bob Gibson en el primer juego de la Serie Mundial de 1967.

En diciembre de 1972 Puerto Rico comenzó a dejar de ser una abstracción geográfica indiferente para mí cuando conocí en México a Ana Mayra, la razón de que mi vida tuviese un registro caribeño y quien -cinco años después- habría de convertirse en mi esposa y -durante el primer lustro de los 80- en la madre de Mario y Analía, nuestros dos hijos.

Así -en la víspera de la Navidad de 1972, con este encuentro, y justamente una semana después, con la muerte de Roberto Clemente- fue como Puerto Rico entró en mi vida y yo en la de esta Isla que me es imposible no sentir como mía, que me es imposible no respirar, no mirar como propia, que me es imposible no escuchar, no leer como algo inherente a lo que soy.

Mirar hacia atrás e intentar abrazar ese camino de contornos boricuas de casi cuatro décadas siempre me lleva también a tratar de llegar aun más lejos y desempolvar la infinidad de recuerdos que conservo de los 15 ó 20 años previos -o hasta donde la memoria es capaz de llevarme-, con la certeza de que algún día podrían comenzar a dejar de estar sin que de ello me percate y esto es quizá lo más triste de los recuerdos, que se van si avisar y su vacío simplemente no se siente.

A veces creo que por eso escribo, que por eso a menudo recuerdo, que por eso también corro, para que el tiempo me gane lo más tarde posible, para que cuando lleguen las ausencias, en algún lugar las palabras sigan demorando el olvido, para mí y para quienes me memoria algo importe.

Se está acabando otro 25 de septiembre y he vuelto a recordar. Es un año más, el trigésimo noveno desde aquel día en el que un avión de Mexicana de Aviación -“servicio Azteca de Oro”, decía la publicidad de entonces- me trajo hasta el aeropuerto de Isla Verde, cuando solo este era su nombre y se salía de la aduana por una única puerta ciega directamente a la acera donde -apiñadísimos- familiares, amigos y taxistas esperaban a los viajeros.

Y sigue siendo como si hubiese sucedido tan solo el otro día, pero en el camino me separé de mis padres, de mis hermanos y yo mismo me hice padre, cambié de oficio y abracé el periodismo, dejé de ser esposo, fui “compañero”, he sido amigo, me convertí en suegro, de nuevo en esposo y más tarde en abuelo, siempre aquí, construyendo realidades y recuerdos, siempre con el corazón compartido entre México y esta Isla que llevo a flor de piel con todo lo bueno, lo no tan bueno y lo malo que tiene, como también sucede con la tierra en la que nací.

He vuelto a escribir sobre esto y -entre palabra y palabra- también he vuelto a recordar… para que el tiempo me gane lo más tarde posible.

(Este texto fue publicado originalmente en el blog Esto es el agua… www.estoeselagua.com )

marioalegreb@estoeselagua.com